〓参考级文献〓 Dita×耳边事 联名 耳塞 Me Cha 评测

原创作者:老吴

追 忆

岁月如梭催人老,光阴似箭剩几回。此时此刻在码字的我心情是五味杂陈的,有紧张,有激动,更有激情!

追忆2013年日本秋祭耳机节上Dita首发之作“The Answer”在试听展柜上陈列,会场限定首发10条,很幸运的是我好友的姐夫(姐夫的相关工作是音频耳机市场调研)在会场买了一条。回国后我朋友听了

姐夫的耳塞后说很不错,强烈推荐让我去买一条,不久后,我有幸在日本“fujiya”官网上抢到了库存的一条,之后我在国内互联网上发布了首篇“The Answer”评测,引起了不小的轰动,让烧友们开始关

注。Dita这个来自新加坡的HIFI耳机品牌。时至今日我还记得某年某月某日的晚上和Dita创始人 Danny的电话连线,对于品牌创建的初心以及产品制造工艺,调音等的交流,这也让我和Dita结下了不解之

缘。

续 缘

Dita品牌发展得很快,之后不断出了好几个耳塞,印象深刻的有“Dita Dream Xls”,十周年纪念款”Dita Perpetua”“Dita project M”等,2024年年底,Dita和自媒体平台“耳边事” 又出了两

款联名耳塞(ES和 Me Cha),我无意中看到“耳边事”组织的全国巡回试听活动,于是我抱着佛系的心态报了名,老天好像已经安排好了,我很幸运地入选了巡回名单内(巡回我是最后一站,内心窃喜~

让前面的同志多煲煲机),到手后,在我认真地把玩后,我决定写一篇关于Dita Me Cha的详细评测分享给各位烧友。

在经过把玩和测试搭配后, 为了自己能主观和客观的测试声音和描述出来,我会分三种不同的音乐格式器材测试,分别是DAT(1987年问世,专业数字格式,磁带的外型,数字载体,号称数字领域里的天

花板,非CD可比,90年代很多公司歌手的数字唱片母带都是DAT)磁带(TP,模拟格式,最早的磁带是荷兰飞利浦公司在60年代研制)CD Discman(Sony 早期便携CD播放器名字,后来产品都改成

Walkman,Discman由Sony通用音响事业部的大曾根幸三率领团队于1983年开发,1984年产品面世)。

Me Cha

Me Cha耳塞的名字取自单词“Mechanic(工匠)”之名,继承了Dita多年来自旗舰产品线上的钛合金外壳,并通过全新一代CNC精雕工艺,在通过耳塞附带的一张说明画纸上我了解到其工艺的复

杂程度。

比如说先要将每块原始的钛块和胚料仔细筛选,不能有缺陷,以确保材料的规整密度,其后较大的钛块进一步切割成更小,供给下一步使用精密数控机床使用,机床工作中各种各样的钻头有不同的形

状和尺寸,在CNC加工中要更换不同的钻头工作,最后外壳加工分成四个部分(左上、左下、右上、右下),内部腔体有一个部分被挖空,用于安装单元和电枢导体等。这些都足以说明Dita有着可靠的机械

原理和技术。

Me Cha的成品腔体手感和质感都非常不错,腔体外部还有两个导气孔,应该是对声音起到调节作用的,腔体内部是双磁铁,用料扎实,线材采用的是单晶铜镀银线“Churro”,配件上有德国代工的

“Tanos”收纳盒,Final Audio品牌的耳塞套,还有自家最新一代的转接头(包括高大上的3.5口,4.4平衡口以及TP-C口)。

转接头我觉得Dita设计的非常好用,不仅仅可以连接专业播放的前端设备使用,就算平时出差、通勤路上更换TP-C插头连接手机也是非常方便的。唯一挑刺建议的地方就是如果把耳套收纳盒和转接

头收纳袋再升级设计下就更加完美高大上了。(这个可能是Dita对此耳机定位为中高端耳机,而非旗舰,有意为之)

评测对于我来说是比较谨慎的一件事,因为这里面包含了很多主观和客观的因素在里面,耳塞声音的好坏其实严格来说既主观又客观,但在我这里也有一个标准,那什么是好声音? 主观来说能让自己

满意,取悦自己的声音就是好声音,客观来说十个人听了九个人说好那就是好声音,所以看到这里的烧友,可以看出我对这个耳塞评测的谨慎,也能看出我的真诚,那这个耳塞声音到底如何?让我接着往下

说!

打头阵的是DAT,DAT作为数字格式里的天花板并不是浪得虚名,通常DAT不适合新手去玩,因为机器是全机械化部件,第一对操作有一定要求,稍微一个不注意,就芭比Q了。第二,维修打理问

题,芭比Q后,你要会修或有人会修。第三,也是DAT最难点和最精髓的部分,那就是音源,音源分为原版带(数字媒介格式里DAT的原版带是最稀有的没有之一,通常原版带以古典为主New Age爵士为辅

等,流行人声凤毛麟角)和空白带,空白带好处就是可以自己录制自己想听的音乐歌曲,但不同品牌器材和不同的录制方式都对录制出来的效果有直接关系,所以为了录制效果大多烧友会选择四磁头的台式

DAT机器录制。

录制采用不同的器材录制出来的声音也不同,但不管什么器材,但凡是DAT的声音都不会难听,毕竟DAT音源是数字音源里的天花板,90年代很多唱片公司使用的数字母带就是用的DAT。

DAT原版带并没有港台国语专辑,但凡是有港台的原版那都是假货(烧友们切记,网上已经很多人受骗,没有港台原版是因为当时制作费用昂贵,以及厂牌的音乐版权等原因),而不同时代和不同厂

牌出来的原版录制方式和音质也有区别(因篇幅有限就不详细介绍)。

这次拿来测试的音源是一张少见的音源,因为这张演唱的歌手是林敏骢,林敏骢对于听港台的老烧来说那绝对的大神级别的存在,而选择这张作为测试音源是因为这张专辑是他个人的作品集,比如他给

校长写的《雾之恋》《爱在深秋》《幻影》等作品他自己亲自来演绎,别有一番风味。测试带是TDK全新音乐空白带,采用瑞士高文一代DAT机录制,一专到底,状态一流。播放器选择的是Sony的D8播放

器,D8虽然堪称为“街机”但也是我随身DAT机里选择退坑的型号(随身DAT里基本都玩了一圈,比如爱华S200 胜利P1,索尼M1 D100 Dt1等),在这里不具体探讨。这次选择的人声测试曲目是熟悉的

《幻影》,这首歌也是儿时看的电影《阴阳错》的主题曲。我还记得小时候还有一个带有幻影音乐的八音盒,如今早已不知去向。

当我插上Me Cha耳塞,点击Play,闭上眼睛,林敏骢自带沧桑故事的大叔声音夹杂着晚风迎面吹来,优雅而缓慢,歌曲过门的钢琴前奏凄美而哀伤,定位感很强,三频来说量感十足,三频分布按照

三四三的走线,初听一耳朵是感觉不到任何短板,细听之下却内有乾坤,这个耳塞分明就是The Answer”的升级进化版,而且调音非常地成熟,连我差点都被欺骗,Me Cha的调音是有音染的,这种音染很

耐听,毫无违和感,热情洋溢,温暖内心,这种调音是基于动圈单元本身物理结构下调出来的,而不是人为加入了科技与狠活,通俗点来说就是一个是天生的美人胚子,然后加以服装修饰和化妆,自然而鲜

活,而另外一种则是天生不是美人胚子,后天加以医美整容,初看惊艳,细看则不灵动,甚至久看心生讨厌。

模拟载体,一直是老烧们的心头好,数字听感偏冷,模拟温暖,但任何一种载体都有其难玩点和特色,想玩好任何一种格式都不容易。

模拟载体格式种类以开盘带、黑胶(LP)和磁带(TP)为主,开盘带就是所谓的母带,真正二轨的原版母带少之又少,常见的还是黑胶和磁带。就黑胶和磁带而言,能发挥模拟本质的还是磁带,这也是为什

么近几年玩磁带的烧友越来越多,感觉“磁带复兴”的新时代即将来临。

第二场测试我选了一个少见的机型来测试(这也是我的退烧机型,因为比较少见,出街麻麻再也不会担心我和别人撞鸡了),这个机型就是建武的高端子品牌Trio-CP20(天乐-CP20),就随身机型来

看,很多机型都值得一玩,主流的Aiwa 789,Sony的DD系列等,选择CP20测试是因为我对其进行了内部升级(最后替换了日本红宝石原装电容和奥地利产飞利浦耦合电容,传导输入输出线也更换了

CD3000耳机线同材质的6N无氧铜线),声音得到大幅度的提升,俗话说好马配好鞍,英雄配美女,这样更能真实地测试Me Cha在磁带模拟音源下的实力。

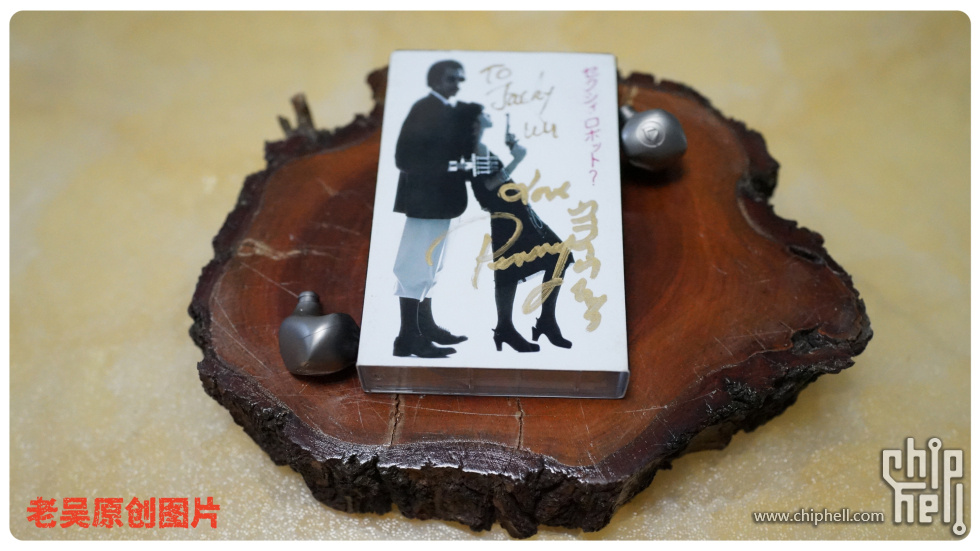

磁带音源测试我选择了日本版,风格是City Pop(不选择其他版本是因为音质都达不到日版的效果) City Pop在这里我不多做介绍,我只玩了八年,简单来说就是一个“深坑”。而这次选择测试的曲

目叫《Wanna Kiss》,选自1983年日本女歌手当山瞳的超级名盘《**y Robot》。虽然这张磁带近几年再版了,但是首版却非常罕见,为了认真对待这次测试,我拿出了收藏多年的首版(磁带方面早期制

作的效果比近几年再版的效果好很多,比CD版本更加明显)。选择《Wanna Kiss》作为测试曲目是因为另外一首国内更熟悉的《Cathy》我之前当过测试曲目,其次《Wanna Kiss》这首歌的Funk元素和合

成器效果更多,对于耳塞的控制力要求会更加高。

带上耳机,只听啪的一声,磁带进仓。点击Play,带轮开始缓缓转动,前奏是模仿皇后乐队的一段合成乐器,听得出有致敬皇后乐队的意思。康珍化的作词加上米仓良广的作曲真是绝了,一分零十秒的

副歌高潮部分,我手动加大了音量,在磁带机的驱动下Me Cha被伺候的饱饱的,声场呈现一个圆球形,当山瞳激情的嗓音就像冬天里的一把火,瞬间将我的内心燃烧起来,那拳拳到肉的感觉真的非常过

瘾,各种乐器合成器反复不间断地替换着,乐器的木质松香感,空气感,各种细节各种丝滑感都蹦了出来,我还在体会消化中,突然二分十四秒又一段副歌高潮部分犹如狂风暴雨般砸了过来,让我闪躲不

及,心中的激情澎湃感顿时以0.1秒每公里的速度直达大脑中枢神经,肾上腺素都快跟不上分泌的节奏,曲毕,我已经精疲力尽,感觉消耗了3000卡路里一般,Me Cha这幅耳塞光一个单动圈竟然有这样的

实力,让我唏嘘感叹,匪夷所思,这调音,这技术,真是绝了! 终 测

终于到了最后一轮测试,在选择测试音源和搭配上也有所考究,Discman选择了1985年的型号D50Mk2 CD机作为本轮测试,从1982年第一台CD机CDP-101问世以来,因当年CDP-101发售价过高,

为了普及民众消费,所以大曾根幸三在1984年率领开发小组研制出世界第一台小巧随身Discman-D50 CD机,介于D50的声音缺陷(D50芯片导致,声音走向典型的声大力粗,缺少了细腻柔美),所以在

1985年发售了这台D50的升级版D50Mk2(D50Mk2的声音典型的日系声,细腻柔美,适合听流行,乐器编制等)。

最后一轮的测试音源上我选择了岩崎宏美的名盘《Me Too》,很凑巧和Me Cha这个耳塞名字相似都带Me。

岩崎宏美我不过多介绍,我选择这张专辑作为最终的测试是因为这张是她唯一一张City Pop风格的专辑,她唱民谣风的,这张专辑也是她结婚前的最后一张专辑,和泉常宽担任作曲制作,测试曲目的

名字我个人很喜欢叫《Dance With a Loneliness》。其次,这张也是人声测试,正所谓得中频者得天下,考验中频的密度,声场,把控,味道。

选良辰之夜沐浴更衣后,小心翼翼很有仪式感地将CD放入D50MK2舱盖中,插入Me Cha耳塞, 点击Play,CD光驱发出了旋转的声音,紧接着前奏是动感的电子合成器和贝斯声,岩崎宏美甜润柔美的天

籁之音缓缓而来,在Me Cha的诠释下我感受到画面感十足,岩崎宏美仿佛就站在离我2米的位置上演唱着歌曲,一分零六秒的副歌部分人声的味道很棒,衔接的自然到位,字正腔圆,毫无拖泥带水感,各种

乐器合成器的分离度和层次感都感受的到,低频下潜有弹力,高频上升不刺耳,我竟找不到任何毛病,如果硬要加一个不足的话,我希望声场再大上一圈(我知道这个是不可能了,这也是耳塞和大耳的区别

吧)就更加过瘾了。

汇总

根据以上的测试我已经对这个耳塞的声音有了深刻的了解,以下让大家看的简单明白我具体来汇总一下其特点。首先就外观做工来说它采用了钛合金外壳,并通过全新一代CNC精雕工艺。手感圆润,上

档次。外壳腔体有两个导气孔,应该是调音用的。内部磁铁采用了双磁铁,佩戴来说还算舒适,起码我听了1-2个小时是完全没有疲劳感,这在入耳里已经算不错,有完善的人体工程学考究,这也是很多小

厂牌和代工厂无法做到的。

声音来说,首先非常容易驱动,这在Dita同档次价位的耳塞里是非常少见的,如果搭配高端的前端播放器声音也会更好,初听能量感十足,三频找不到短板,音染调音热情洋溢,不做作,细听下中下

频更突出,完全是一副有自己个性风格的耳塞。要素质有素质,要调音有调音,乐器、人声全部可以驾驭,虽然Dita未把它列入旗舰,但其综合实力足以和万元价位的耳塞PK,真是文能提笔安天下,武能上

马定乾坤,能扛能打!

这次Dita和“耳边事”的合作堪称联名合作史上的又一典范,而Me Cha就是两者强强联手下“孕育出来的神兵利器”。

寄 语

写到最后,心情依旧难以平复,思想感情的潮水在不断放纵奔流着,因为我见证了Dita品牌的诞生和一步步地茁壮成长,一家拥有半个多世纪的自动化和工程方面经验作为强大背景,一个坚持做了十

多年动圈的HiFi品牌,不迎合市场,不哗众取宠,Dita一路创新,不忘初心,牢记心中那未完成的“使命”,这个“使命”就是Dita创始人Danny心中的一个梦,在十年前的那次电话交流或许我就读懂了

Danny心中的那个梦。

夜深人静,我小心翼翼地戴上了Me Cha耳塞,用我最心爱的播放器点击Play,我闭上眼睛,点燃了一根香烟,慢慢含进嘴,深深地吸了一口,浓浓的烟雾冲进肺,轻轻吐出口,带走少许哀愁,少许

痛。。成年人的快乐已然越来越少,而此时此刻我只想纯粹的听着音乐,Me Cha已于歌曲融为一体,歌声悠远流长,犹如天籁之音,久久挥之不去,它就像九世喇嘛的情歌,感动了天,感动了地,感动了

我!!!

(完【写于2025.4.14子时】)

|  310112100042806

310112100042806