本帖最后由 彦彬Trent 于 2025-7-21 23:29 编辑

Konica Hexanon AR 57mm F1.4是在Konica转向AR卡口后不久推出的,做为52mm F1.8的另一个可选标头。在F卡口时期,Konica也出过光圈F1.4的标头,52mm F1.4,但没有继承到AR卡口中来。

57mm F1.4的所有版本都有自动光圈功能的版本(早期不支持TTL测光)。

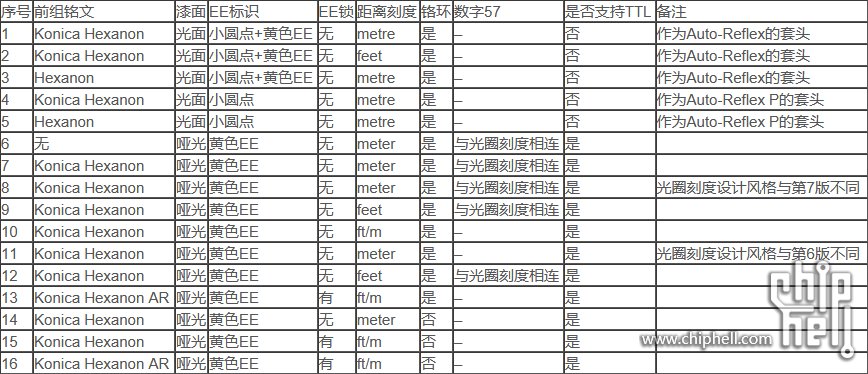

和当时的Konica单反机身类似,由于Konica在海外采取代理商的销售方式,受制于不同国家的法规限制,有的版本在镜头铭文上有区别。除了前组铭文之外,在对焦距离刻度、白圈款式、57数字是否与光圈值刻度相连等方面也存在差异。

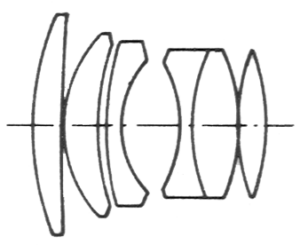

57mm F1.4的镜组结构是6片5组,最小光圈F16,最近对焦距离0.45m,滤镜口径55mm,镜身长度42mm,重量280g,光圈叶片6枚。

在4433中画幅上,等效规格约46mm F1.1

由于当时没有AR卡口转接GFX的转接环只能通过转徕卡M再转GFX的办法,不过这个镜头相场足够照亮4433中画幅

即便是二次转接也没有造成遮挡,但我个人不建议这么转接,因为有可能造成更大的暗角甚至直接遮挡像场

尤其是F1.2之类的超大光圈镜头的转接,一定要使用直接转接的方式,例如宾得A50/1.2就是一个直转能覆盖中转就遮挡的案例

这个镜头的生产年份算是比较久远的,根据可查到的资料显示其上市生产年份贯穿1960年代末至1970年代中,并且已知的版本高达16种甚至更多

在Autoreflex T3推出后不久,57mm F1.4就被更好的50mm F1.4替代,并且停止生产。所以所有版本的57mm F1.4都带有金属对焦环,这颗镜头也没有变更过镜组结构,所以理论上所有版本的成像效果都是一样的。

成像质量

作为一枚半个多世纪前的全画幅镜头,其成像质量也相当符合那个年代的光学水平, 并且它非常具有代表性的符合我在首篇 毒镜像场解禁中提到的全画幅镜头在4433中画幅上的成像特征

由于镀膜技术比较一般,镜头在逆光场景极其吃光,照片的反差会显著降低,需要佩戴遮光罩或用手遮挡 镜头的像差在整个对焦范围内是不一致的,对焦越是靠近最近对焦距离或无限远,它的全开锐度就不太理想 1-4米内的拍摄,它的全开锐度表现尚可,典型的人像镜头;毕竟来源于胶片时代,色散就不用我多描述了

样片

全开光圈中远摄,画质的扎实度就会稍欠,但其实这种接近无限远的拍摄本来就应该收一些光圈的 玩儿惯了高画质镜头养成了不收光圈的坏习惯,可惜要玩得转老镜,必须还是要适时收光圈

焦外成像挺有辨识度的,也是它风味的一种,鱼鳞泡泡焦

以上这张应该是F2.8拍的远摄,中心和次中心画质就比较扎实了,但在画面的95%处边角成像开始转起来了, 这里已经超过了全画幅像场,但严格来说不算是有效像场,如果收到F4-5.6能进一步改善这种情况, 下面这张就是全开拍的,能看见边角转起来的范围大了点;

用来拍摄静物小品感觉还不错,稍微收一点F2,画质锐利了,也看不到边角转起来

上面这张的对焦距离大约是1.5米,全开拍摄,这个距离木桶细节就表现还可以

这张斑马线我记得是F4光圈拍摄,可以看到即使是F4,画面的极边角还是会转起来,这基本上是这支镜头的有效像场极限了

哈哈,不收光圈远景四角转的厉害,暗角也相对明显,不过可以通过后期矫正,但整个对焦范围是没有死黑角的

这个镜头与我的福伦达58/1.4 SL II焦段较为重复,所以留在我手里的时间不长 且经过我的对比,福伦达58的有效像场比它大得多,边角没有可见的转起来的现象 当然了,两个镜头价格差了4倍,虽然都不是什么很贵的东西 不过柯尼卡在海鲜市场平均700大洋的报价,我对它也没什么抱怨 虽然这个镜头还比较常见,但是太老所以品相完美的几乎找不到,不过全金属镜身还是很扛造的 体会一下老镜鱼鳞泡泡焦风味,也许全画幅依旧是它较好的归宿 柯尼卡单反镜头的法兰距只有40.5mm,使得Konica 杰出的镜头很难用在其他单反机身上,大大影响了其销路,其价值也被低估, 柯尼卡后期又因为一系列市场战略的失误,早早地退出了历史舞台。所幸微单的诞生改变了这种局面 更好的当然是它的老大哥Konica 57mm F1.2了,成像质量更佳,但是价格已炒得超过了其本身的使用价值,多少属于信仰充值了

|  310112100042806

310112100042806